いすに座れない・

スプーンが使えない。

それには“わけ”があります。

こうした“ちょっとした困りごと”には、実は感覚や身体、気持ちの発達の“土台”が関係していることがあります。

「何度教えてもできない」「がんばってるのに…」というとき、無理に練習を重ねるよりも大切なのは『なぜできないのか?』を多角的に見つめて、理由を探っていくこと。

感覚統合の視点をもつことで、「見えにくかった困りごとの背景」が見えてくることがあります。

えんりっちでは、子どもたちの“できた”を無理に作るのではなく、できない理由を丁寧に探し、子どもの発達に必要な土台づくりを大切にしています。

このページでは、そんなえんりっちの支援の軸となる「感覚統合理論」について、専門的な視点とわかりやすい言葉でご紹介します。

えんりっちは

『感覚統合理論』を主軸

にした療育をしています。

私たちは日々、視覚・聴覚・触覚などのさまざまな感覚情報を受け取りながら生活しています。

- ブランコに乗るときは

バランス感覚や筋肉の感覚(=前庭感覚・固有感覚) - 箸やスプーンを使うときは

指先の感覚や目と手の連動(=触覚・視覚・協調運動) - お話を聞くときは

音を聞き分け、集中し、意味を理解する(=聴覚・注意力・感情の制御)

このように、いろいろな感覚をうまく組み合わせて使える状態を「感覚が統合されている」と言います。

感覚がうまく処理されていると、体の動きや気持ちもスムーズに整いやすくなり、生活や学び、社会とのつながりの【土台】になります。

一方で、感覚統合がうまくいかないと、このようなことも起こります。

- 過敏になって不快になる

- 鈍感で注意がそれる

- 体の動きや気持ちがアンバランスになってしまう

えんりっちでは、この「感覚の働き」を細やかに見つめながら、その子らしい“できた”や“心地よさ”を支援していきます。

体・脳・こころ。

3つの視点から

子どもを理解する

感覚統合は、単に「感覚がまとまっているかどうか」だけではありません。

えんりっちでは、子どもたちの困りごとを【体(運動学)・脳(生理学)・こころ(心理学)3つの視点】から丁寧に見つめています。

運動学の視点:体の力が足りなくて「がんばっても座れない」

筋肉や関節の動き・バランス・姿勢保持など。体を支える力や、動作のスムーズさを見ます。

- 姿勢がすぐ崩れる、維持しづらい

- 背中が丸まり、姿勢を保てない

- 座るだけで疲れてしまい、動き出してしまう

- 転びやすい、うごきがぎこちない

体幹(お腹・背中)の筋力やバランス感覚が育ちきっていないことが多く、『姿勢を保つ』というだけでも大きな労力がかかっている状態です。

えんりっちではブランコや平均台、マットなどの遊びを通して、体をしっかり支える力を楽しみながら育てていきます。机に向かう前に、『座れる体』を育てることが大切だと考えています。

生理学の視点:感覚がうまく処理できず「落ち着かない」

感覚情報を受け取り、処理する『脳の交通整理力』。 感覚過敏/鈍感、注意の向け方、集中力などもここに関係します。

- 音や光に敏感ですぐ疲れる

- 周囲に気を取られて集中できない

- 自分の体の動きがうまくわからない

音や光、触感などの刺激に敏感だったり、逆に感じにくかったりすると、座っているだけでも『情報の洪水』で疲れてしまうことがあります。

えんりっちでは感覚の『入りすぎ・入りにくさ』を見ながら、座る場所・環境を調整したり、感覚に働きかける遊びを取り入れています。子どもが「落ち着ける状態」を一緒に探します。

心理学の視点:気持ちの面で「座りたくない・できない」

子どもが「やってみよう」と思える気持ちや、安心感、動機づけなど。 “体はできるのに、やらない・できない”ときのカギがここにあります。

- すぐ「やりたくない」と言ってしまう

- 失敗が続くと泣いてしまう・動けなくなる

- がんばっているのにやる気がないと見られてしまう

「うまくいかない経験」が積み重なると、やる気が削がれたり、自己肯定感が下がってしまうことも。

子どもが「やってみよう」と思えるように、小さな成功体験を積み重ねる関わりを大切にしています。

「今日はここまでできたね!」を一緒に喜ぶことが、次のステップへの力になります。

運動学・生理学・心理学の3つの視点を組み合わせて見ることで、「なぜうまくいかないのか」が、より立体的に見えてきます。

一見ただの“やる気の問題”に見える行動も、実は、体の使い方や感覚処理の難しさが根っこにあることも多いのです。

座れない子のケースから見る感覚統合に基づくの具体例

子どもが座っていられないとき。

大人は「集中力がない」「言うことを聞かない」と思ってしまいがちですが、えんりっちでは、“座れない”という行動の裏に、どんな背景があるのかを感覚統合の「体」「感覚」「気持ち」の3つの視点でていねいに読み解いていきます。

体を支える力は育っているかな?

まずは、体幹の筋肉やバランスをチェック。

- 座るとすぐ姿勢が崩れる/もたれかかる

- 座るだけで疲れてしまい、動き出してしまう

どう見て、どう関わる?

屈曲・伸展などの基礎運動が育っていないことが多いので、遊びの中で自然に体幹を使う経験を重ねていきます。

まっすぐ座っている感覚はつかめているかな?

座っていてもグラグラする、落ち着かない…そんなときは

- 足をぶらぶらさせたり、イスをがたがたさせる

- 周囲がざわざわしていると、落ち着けない

どう見て、どう関わる?

姿勢を『感じる力』を育てる遊びや、座りやすい椅子、受け取る感覚が適切になる環境調整などを取り入れていきます。

「座ること」自体に苦手意識はないかな?

嫌がる場合は苦手意識があるかもしれません。

- 「できない、無理」と言ってしまう

- がんばっても褒めてもらえない?

どう見て、どう関わる?

小さな「できた」を一緒に見つけて、声に出して伝えること。フィードバックが自信と安心感につながっていきます。

スプーンが持てない子のケースから見る

感覚統合に基づく支援の具体例

「スプーンがうまく使えない」「変な持ち方になってしまう」そんな様子を見て、「練習が足りないのかな?」「クセがついちゃった?」と不安になることがあるかもしれません。

でも実は、スプーンの持ち方や使い方にも、発達の“段階”があるのです。

えんりっちでは『持てない理由』を3つの視点からていねいに探り、その子に合った関わり方を考えていきます。

スプーンをどんなふうに握っている?

まずは、手を使う前に姿勢と腕の安定性をチェック。

- 手先ではなく、肩ごと大きく動かして食べている

- スプーンを手のひら全体で握っている

どう見て、どう関わる?

体幹・肩・肘が安定していないと、指先はうまく使えません。

えんりっちでは、遊びの中で肩まわりや体幹を自然に動かす機会を増やし、『指先が使える土台』を整えていきます。

持ち方や力加減を感じ取れている?

食べる動作や、食べこぼしはどれくらいかチェック。

- 力の入れ具合がわからず、落としたりこぼしたりする

- 指先が頼りなく、動作がぎこちない

どう見て、どう関わる?

触覚・固有感覚・視覚の統合が未熟だと『持つ・支える・すくう』が難しくなります。

えんりっちでは、握る・つまむ・動かすなど、感覚の精度を高める遊びを通して適切な力加減や操作感覚を育てていきます。

スプーンや食べることに苦手意識は?

嫌がる場合は苦手意識があるかもしれません。

- 自分でせずに「やって」とすぐに人に頼る

- 食べること自体に抵抗感を見せる

どう見て、どう関わる?

できない経験が積み重なると、『やりたくない』に変わっていきます。

えんりっちでは、今のお子さんに合った持ち方やステップを見極め、「自分で食べられた」「できた」が感じられるように支援します。

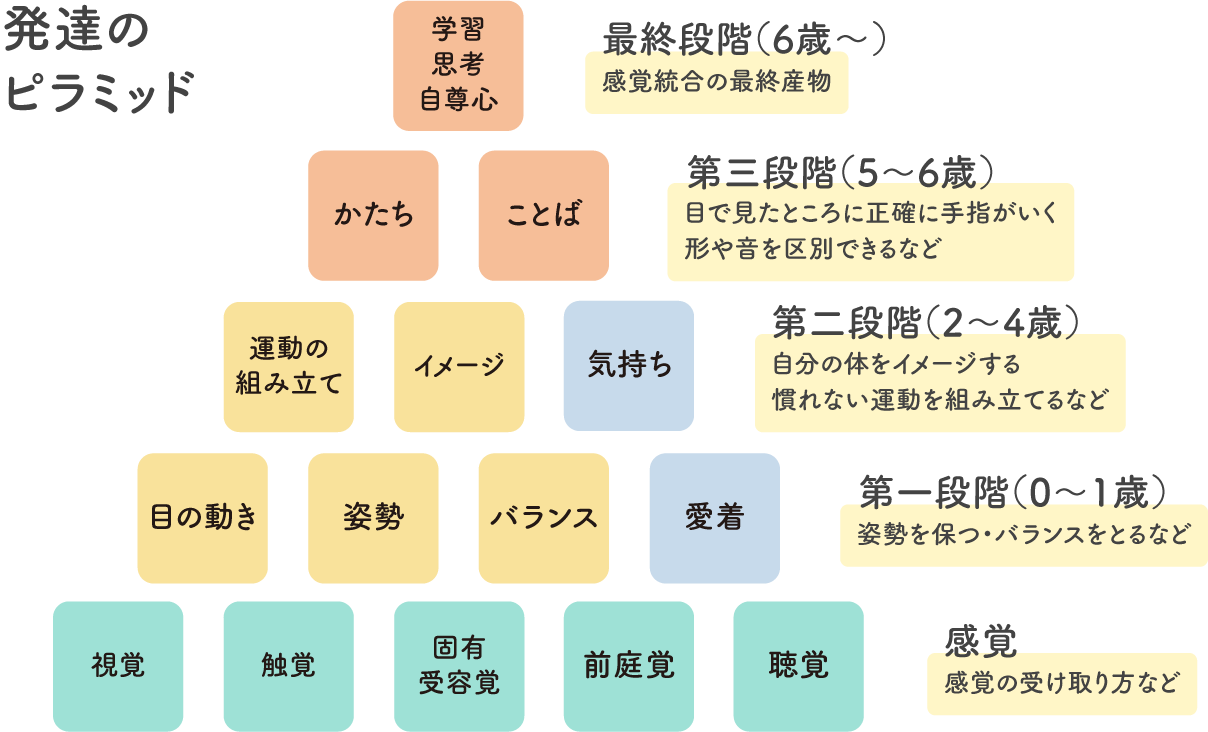

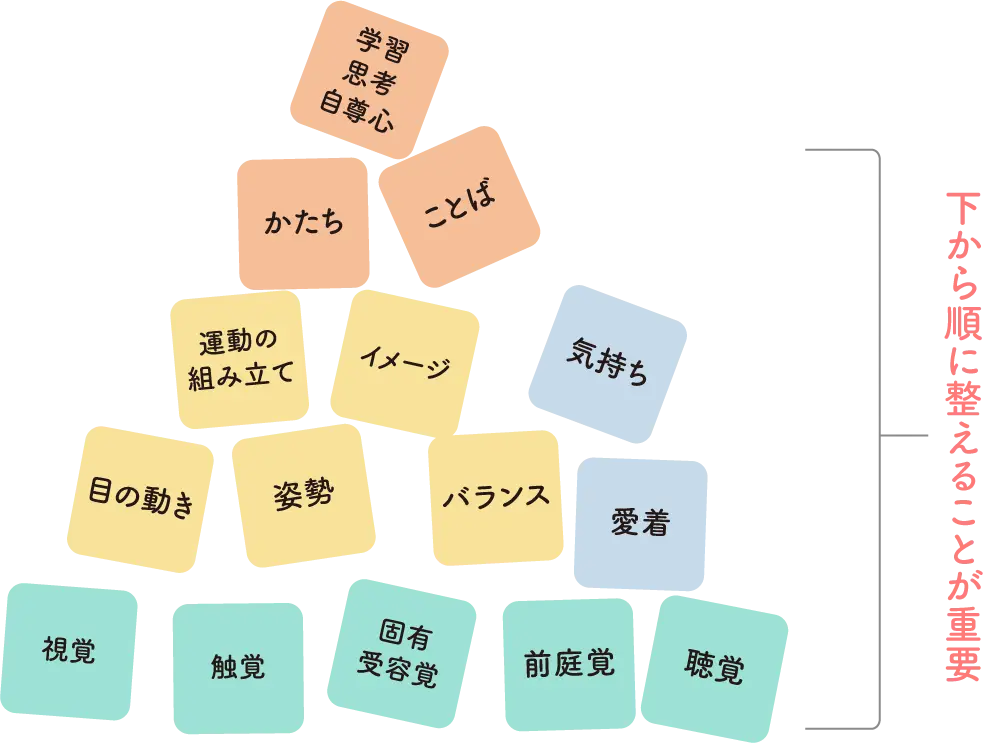

発達は『積み上がる』もの。

発達のピラミッドで見る

育ちの順序

「いすに座れるように」「スプーンを持てるように」「ひらがなが書けるように」目に見える『できる』の裏には、たくさんの土台となる力が積み上がっています。

感覚統合の考え方では、こうした力の育ちを『発達のピラミッド』として捉えています。

発達のピラミッドの見方

一番下の段にあるのは、感覚(視覚・触覚・前庭感覚など)。 ここがうまく働くことで、姿勢・バランス・目の使い方などの「体の基礎」が育ちます。

そのうえに、運動の組み立て・イメージ・気持ちのコントロールなどがあり、さらに「かたち」「ことば」→ 最終的に「学習」「思考」へとつながっていきます。

このピラミッドがぐらぐらしている状態で、上の段だけを練習しても、なかなか効果が出ません。

『できない』のは、

積み方の順番かもしれません

えんりっちでは、ピラミッドの“どの段階がまだ育ちきっていないか”を見つけ、無理のない順序でひとつずつ積み上げていくことを大切にしています。

たとえ今、「書けない」「話せない」ことがあっても、それは「その段階にまだ進んでいないだけ」。

子どもは自分のペースで、ちゃんと“上へ”進んでいける力を持っています。

えんりっちの『支援の質を高める専門性と、チームの力』

「どんな支援をしているか」と同じくらい大切なのは、『どんな人たちが、どんな体制で支えているか』。

えんりっちでは、感覚統合の専門家と現場のチームが、日々の学びを重ねながら、質の高い支援を届けています。

感覚統合の専門家が、支援を“見えないところ”で支えています

えんりっちには、日本感覚統合学会の認定セラピスト(作業療法士)が在籍しています。

感覚統合と聞いても難しく感じるかもしれませんが、ご安心ください。

えんりっちでは、専門知識を「子どもに合った育ちの支援」に活かしています。保護者の方にもわかりやすく説明し、ご家庭でできる関わり方もお伝えしています。

専門性と遊び心の

ちょうどいいバランス

支援の中には、認定セラピストが構造化した感覚刺激や運動課題もあります。

一方で、保育士が子ども目線で考えた「楽しいあそび」や、モチベーションが上がる工夫もたっぷり。

この2つがバランスよく組み合わさっているからこそ、子どもたちは「楽しいけど、ちゃんと育っている」時間を過ごすことができるのです。

「何をやっているかよくわからない」ではなく、「こういう理由があって、こういう力を育てている」と保護者の方にも納得いただける支援を目指しています。

その背景には、認定セラピストによる専門的な見立てと、チームでつくる『一人ひとりに合わせた支援計画』があります。

スタッフが学び続ける

“仕組み”があります

えんりっちでは、週に1回、スタッフ全体での研修・振り返りの時間を設け、学びや気づきの共有を、定期的に行っています。

感覚統合の専門家の作業療法士も定期的にこの研修に関わり、現場での実践を専門的な視点から見直すことで、支援の質を継続的に高めています。

日々の小さな問いを持ち寄りながら、支援の“意味”や“工夫”をみんなで考える場。

誰かが一方的教えるのではなく、実践をベースに対話し合う文化が、えんりっちの支援の土台になっています。

- 担当者が変わっても、一貫した視点で関わることができる

- 「なぜこの関わりをしているのか?」をしっかり説明が受けられる

- ちょっとした変化も、情報共有しているチームで早く気づくことができる

このような支援の土台を支える仕組みとして、研修はとても大切な役割を果たしています。

作業療法士と保育士の

チームアプローチ

えんりっちでは、作業療法士と保育士がチームを組んで支援を行っています。

- 作業療法士は、感覚統合や身体の動き、認知の育ちといった「見立て」や「支援の組み立て」が得意。

- 保育士は、子どもの心の動きや関わり方、遊びの楽しさを引き出すことが得意。

このようなそれぞれの得意分野を活かして、日々の支援に取り組んでいます。

たとえば、「この子のバランス感覚を育てたい」と作業療法士が見立てたら、保育士が「その力が育つ“楽しい遊び”」を考えてくれる。

逆に、「最近この子、意欲が下がってきてる」と保育士が気づいたら、作業療法士がその背景を感覚や姿勢・認知の面から分析する。

このようにお互いの専門性を持ち寄って支援を組み立てています。

- 子どもの“やる気”と“育ち”の両方を支えられる

- 医療的すぎず、でも遊びすぎない。ちょうどいい支援が受けられる

子どもにとって「楽しい」と感じられる支援の中に、ちゃんと『育ちのエッセンス』が組み込まれている。

それが作業療法士と保育士の得意をかけ合わせた、えんりっちのチームアプローチの強みです。

よくあるご質問

お気軽にお問い合わせください。

えんりっちでは、「自分らしく、安心して育つこと」を支えるために、支援の考え方や方針も、できるだけ丁寧にお伝えするようにしています。

もっと具体的に知りたい方へ向けて、支援プログラム全体の構成や考え方をまとめた資料もご覧いただけます。

また、「うちの子の場合はどうかな?」「ちょっと見学してみたい」と感じた方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

会社概要・アクセス

| 事業者 | EnRich合同会社 |

| 代表者 | 中川 瑛三 |

| 所在地 | 大阪府茨木市南安威2丁目6-20 田中ビル2階東 |

| 電話番号 | 072-665-4343 |

| FAX | 072-665-4342 |