「うちの子、どうしてこんなに落ち着きがないんだろう…」

「大きな音を怖がったり、服のタグを嫌がったり、他の子と違う気がして不安…」

子育てをしていると、お子さんの行動に戸惑い、ご自身の関わり方を責めてしまうことがあるかもしれません。

しかし、その「困った行動」は、ワガママやしつけの問題ではなく、その子ならではの「感覚の感じ方の違い」が原因かもしれません。

- 子どもの感覚過敏・感覚鈍麻とは何か

- 3つのタイプの特徴

- 家庭でできる具体的な遊びとグッズ

- 叱らずに対応する環境づくりのヒント

なかがわ

なかがわこの記事では、多くのお子さんと関わってきた作業療法士の視点から、近年注目されている「感覚過敏」「感覚鈍麻」の正体と、ご家庭でできる具体的な関わり方のヒントを、タイプ別に詳しく解説していきます。

もしかして「感覚のコップ」が違うだけ?子どもの感覚の偏りの正体

以前の記事では、子どもの「落ち着き」や「集中力」の土台には、学習や行動への準備状態である「レディネス」が大きく関わっていることをお伝えしました。

私たちは、目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(嗅覚)、舌(味覚)、肌(触覚)、そして頭の傾きや動きを感じる感覚(前庭覚)、筋肉の力加減や関節の動きを感じる感覚(固有受容覚)など、様々な感覚を通して周りの世界を認識しています。

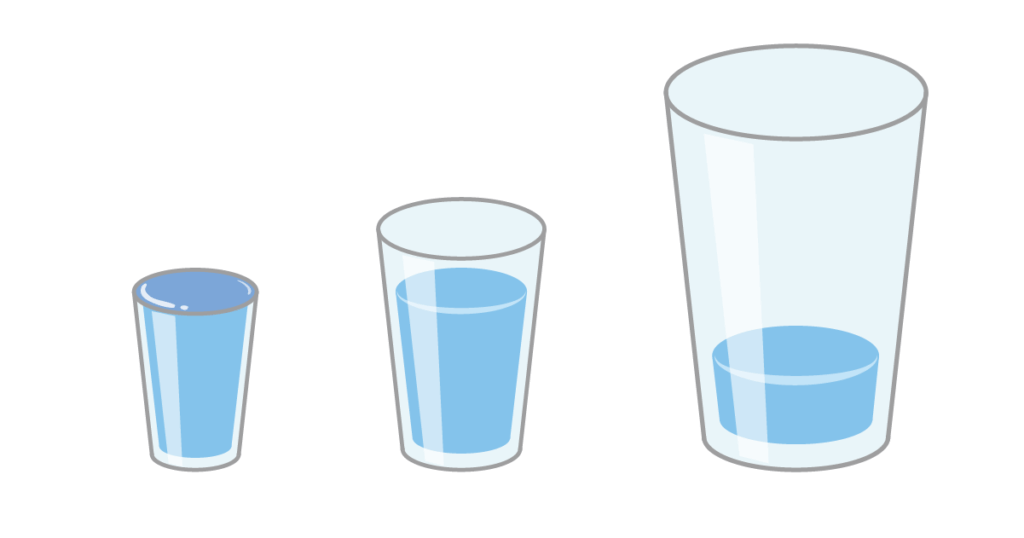

この感覚の感じ方には、実は大きな個人差があります。その違いを理解するために、私たちはよく「感覚のコップ」という例えを使います。

想像してみてください。空から同じ量の雨が降ってきても、受け止めるコップの大きさが違えば、水の溜まり方は全く異なります。

- 小さなコップ(過敏)は、すぐに水があふれてしまいます。

- 平均的なコップは、ちょうどよく水が溜まります。

- 大きなコップ(鈍感)は、なかなか水が溜まりません。

これを感覚の受け取り方で表現すると

- 小さなコップ(過敏)は、小さな刺激ですぐに気づきます。

- 平均的なコップは、ちょうどいい大きさの刺激で気づきます。

- 大きなコップ(鈍感)は、大きな刺激でもなかなか気づきません。

なかがわ

なかがわジェットコースターを「怖い」と感じる人もいれば「楽しい」と感じる人もいますよね。感じ方は個性の幅が広いのです。

このように子どもたちは同じ環境にいても、その刺激を全く違う感じ方で受け止めているのです。

- 教室のざわめきが、ある子には「活気」に感じられても、感覚が過敏な子には耐え難い「騒音」に聞こえているかもしれません。

- 友達に名前を呼ばれた時、ある子はすぐに気づきますが、感覚が鈍感な子は、その刺激に気づいていないかもしれません。

つまり、お子さんの「困った行動」は、その子の「感覚のコップ」に合わない量の刺激が注がれているサインなのです。

これは性格や育て方の問題ではなく、脳の特性によるもの。

【タイプ別】うちの子はどれ?作業療法士とチェックする感覚過敏・感覚鈍麻

それでは、具体的にどのようなタイプがあるのでしょうか。ここでは代表的な3つのタイプをご紹介します。お子さんの日頃の様子を思い浮かべながら、どのタイプに近いかチェックしてみてください。

注:感覚の感じ方には様々な要素が影響します。3つのうちどれかではなく、相反する特性を併せ持つこともあります

感覚過敏タイプ:小さな刺激にも敏感に反応してしまう

「小さなコップ」を持つ、感覚がとても繊細なタイプです。他の人が気にならないような些細な刺激も感じ取ってしまうため、脳が疲れやすかったり、常に不安や不快感を抱えやすかったりするのが特徴です。

こんな様子、ありませんか?

- 聴覚: 突然の音や大きな音(掃除機、サイレン、運動会のピストル、トイレのジェットタオルなど)を極端に怖がる。教室のざわめきの中で先生の話を聞き分けるのが苦手。

- 視覚: 部屋の照明や太陽の光をとても眩しそうにする。たくさんの物が視界に入ると、どこに注目していいか分からず混乱してしまう。

- 触覚: 服のタグや縫い目、特定の素材を嫌がる。汚れることやベタベタした感触が苦手で、砂遊びや粘土遊びを避ける。人に触られるのを嫌がる。

- 嗅覚・味覚: 給食の匂いや特定の食べ物の匂いで気分が悪くなる。偏食が激しく、味が混ざるのを嫌う(例:白米にふりかけがかかっているのが苦手)。

- 前庭覚: ブランコや滑り台など、体が揺れたり不安定になったりする遊具を怖がる。

これらの行動は、その刺激から自分を守るための「防衛反応」なのです。過敏な反応は、感覚刺激―情緒的な反応の中でいくつかの理由で起こります。

それぞれのタイプでも少しずつ対応方法が異なります。

感覚鈍麻タイプ:刺激に気づきにくく、ボーッとして見える

「大きなコップ」を持つ、刺激に対して反応がゆっくりなタイプです。

このタイプは周りに直接的な迷惑をかけることが少ないため、その子の「困り感」が見過ごされやすいという特徴があります。

しかし、本人は「なぜかうまくいかない」「いつも注意される」と感じており、自己肯定感が下がりやすい傾向があります。元々やる気がない子どもというのはあまり見かけません。

こんな様子、ありませんか?

- 聴覚: 名前を呼んでもなかなか気づかない、返事をしないことがある。

- 触覚: ケガをしても痛がらない、暑さや寒さを訴えることが少ない。口の周りや手が汚れていても平気。

- 固有受容容覚: 力加減が苦手で、お友達を意図せず強く押してしまったり、おもちゃをすぐに壊してしまったりする。姿勢が悪く、机に突っ伏していることが多い。

- その他: 忘れ物が多い。ぼんやりしていて、活動への意欲が乏しく見えることがある。

これらは、脳に十分な刺激が届かず、覚醒状態(脳の目覚めの状態)が低いことで起こります。このタイプのお子さんは生活の中では、先生の指示やお友達の関りなどに気づきにくく、本来であれば経験できることが未経験になりやすい特徴があります。

自己刺激タイプ:足りない刺激を自ら求めて動き回る

感覚鈍麻タイプと似ていますが、足りない刺激を自分で補おうと、より積極的に自ら刺激を求めにいくのがこのタイプです。脳を目覚めさせ、自分の体の感覚を確かめるために、常に動き回っているように見えます。

こんな様子、ありませんか?

- 前庭覚・固有受容容覚:

- 授業中など、じっとしているべき場面でも椅子をガタガタさせたり、貧乏ゆすりをしたりする。

- 常に走り回ったり、その場でクルクル回ったり、ぴょんぴょん飛び跳ねたりしている。

- 高い所から飛び降りる、人や物にわざとぶつかっていくなど、強い衝撃を好む。

- 触覚:目についたものを何でも触ったり、口に入れたりして確かめようとする。

これらの行動は、脳が「もっと刺激をちょうだい!」と求めているサインなのです。基本的には感覚鈍麻タイプと同じで、刺激が足らず覚醒が低いのですが、集中して活動するために自分から動いて刺激を取り込むことができます。

作業療法士がアドバイス!「感覚統合の遊び」で育む関わり方

ご家庭でできる「環境のデザイン」の具体的なアイデアとして、効果的な「感覚統合の遊び」と、それをサポートする「感覚グッズ」をご紹介します。

【過敏タイプの子へ】刺激を「減らす」工夫で安心感を

このタイプの子には、不快な刺激を遮断・軽減し、「ここは安全だ」と感じられる環境を作ってあげることが何よりも大切です。

感覚統合の遊び・関わり方

- クールダウンスペースを作る: 部屋の隅に小さなテントや段ボールハウスを置き、クッションやぬいぐるみを置いた「自分だけの基地」を用意してあげましょう。「嫌な気持ちになったら、いつでもここに逃げていいんだよ」と伝えておくことで、子どもの大きな安心材料になります。

- 見通しを伝える: 「これから掃除機をかけるよ」「もうすぐ花火が始まるよ」など、大きな音がする前には必ず一声かける習慣をつけましょう。心の準備ができるだけで、パニックを減らすことができます。

おすすめ感覚グッズ

- イヤーマフ(防音ヘッドホン): 運動会やショッピングモールなど、どうしても騒がしい場所に行かなければならない時に。音を完全に遮断するのではなく、不快な音域を和らげてくれます。

- サングラスやツバのある帽子: 視覚が過敏で、屋外の光を特に眩しく感じる子におすすめです。

- 仕切りのあるお皿: 味が混ざるのが苦手な子には、ランチプレートのようなお皿を使うと安心して食事に集中できます。

- 体にフィットする衣類: 肌触りの良い綿素材で、少し体にフィットするような服は、包まれているような安心感を与えてくれます。

【鈍感・自己刺激タイプの子へ】脳が喜ぶ刺激を「足す」遊び

このタイプの子には、禁止するのではなく、その欲求を安全で社会的に受け入れられやすい方法で満たしてあげることが重要です。活動の前に、これから紹介するような遊びを取り入れると、脳がスッキリと目覚め、その後の活動に集中しやすくなります。

感覚統合の遊び・関わり方

ダイナミックな全身運動

- トランポリン、ブランコ:上下や回転の強い刺激は、脳を目覚めさせるのに非常に効果的です。

- 布団やマットでサンドイッチごっこ: ぎゅーっと圧迫される感覚は、自分の体の輪郭を認識させ、安心感に繋がります。

- おしくらまんじゅう、綱引き: 人と力を合わせる遊びは、力加減を学ぶ良い機会になります。

- 重いものを運ぶお手伝い:

- 買い物袋を一緒に持つ、お米を運ぶ、雑巾掛けなど、「重さ」や「抵抗」を感じる活動は、筋肉や関節からの刺激(固有受容覚)を脳に届けます。これは「動き回りたい!」という欲求を満たすのにとても効果的です。

おすすめ感覚グッズ

- バランスボール、バランスディスク: 椅子代わりに使うと、座りながら適度に体が揺れるため、授業中などに動き回ってしまう子の欲求を満たしてくれます。

- 重みのあるブランケット(ウェイテッドブランケット): 寝る時やクールダウンしたい時に使うと、適度な重みが全身を包み込み、安心感を与えてくれます。

- 噛むためのおもちゃ(チューイングチューブなど): 指しゃぶりや袖噛みがやめられない子に。噛むという強い刺激は、気持ちを落ち着かせる効果があります。安全な素材でできた専用のグッズを与えましょう。

まとめ:子どもの感覚を理解し、安心できる環境づくりから始めよう

今回は、子どもの「困った行動」の背景にある感覚の偏りについて、3つのタイプと具体的な関わり方をご紹介しました。

大切なことをもう一度お伝えします。

「静かにしなさい!」と叱る前に、まずは「この子は今、どんな刺激を求めているんだろう?」と考えてみてください。そして、その子の「感覚のコップ」を満たしてあげることから始めてみてください。

欲求が満たされ、安心感という土台ができて初めて、子どもは周りの世界に目を向け、新しいことを学ぶエネルギーが湧いてきます。

この記事がお子さんへの理解を深め、保護者の皆さまの心を少しでも軽くする一助となれば幸いです。もし、ご家庭での関わり方に迷ったり、より専門的なアドバイスが必要だと感じたりした場合は、いつでも私たちにご相談ください。

「感覚統合」について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

保育園や学校での具体的なサポートについて知りたい方は、専門家がお子さんのもとへ伺う「保育所等訪問支援」という方法もあります。

「まずは情報収集だけしたい」「管理職にどう説明すればいいか相談したい」といった段階でも、もちろん大歓迎です。作業療法士がお話を伺い、それぞれの園や学校に合った活用の形を一緒に考えます。

「利用するにはどういう手続きが必要?」「料金は?」といった具体的な疑問にお答えします。園や学校に相談する前に、まずは専門家の話を聞いてみたいという方も、お気軽にお問い合わせください。