子どものチャレンジを全力で応援します!

いまの姿を大切にしながら、一歩ずつ「できた!」が広がる支援

えんりっちでは、スタッフ全員で「子どもたちにどう関わっていきたいか」を話し合い、

『自分がすき ひとがすき』な子という理想の子ども像を描いています。

これは、「こうなってほしい」と押しつけるものではありません。

むしろ、大人である私たちが、子どもにどう向き合うかの指針として大切にしている姿勢です。

未来の中で、子どもたちが自分を大切にし、誰かと気持ちを分かち合えるように。

私たちは、その“こころの成長”を支える支援を届けたいと考えています。

無理に“普通”に合わせようとするのではなく、いま目の前の困りごとやつまずきを丁寧に見つめ、理解しながら、できることを一つひとつ増やしていくこと。そうして少しずつ自信と安心感を育んでいく。

これがえんりっちの支援姿勢です。

えんりっちの5つの特徴

えんりっちの支援は、こんな考え方から組み立てられています。

えんりっちでは、「子どもが自分らしく育つために、本当に必要な支援は何か?」を問いながら、

支援計画の立て方や関わり方を丁寧に構築しています。

この5つは、その実践の中で特に大切にしている視点であり、支援方針や5領域に基づいて組み立てられた、

えんりっちらしい療育の特徴です。

感覚統合理論による発達の土台づくり

感覚と運動から始まる子どもの発達

基礎を整え、子どもの可能性が広がる専門的療育

苦手なことの反復練習でお子さんは自信を失っていませんか?

『できない』には必ず理由があります。私たちは感覚統合理論を通じて、その『なぜ』を発達のステップに沿って理解し、子どもたちの成長をサポートします。

専門的な療育を受けることにより、お子さんは楽しい遊びを通じて、できることを増やし、自信を育むことができます。

日本感覚統合学会の認定セラピストによる療育

感覚統合理論は【運動学・生理学・心理学】をベースに「体が感じ取った感覚を、脳がうまく整理・統合して、目的のある動きや行動につなげるための仕組み」を説明する理論です。

日本感覚統合学会で認定を受けた作業療法士が監修したプログラムを、お子様との遊びのプロである保育士が楽しくアレンジし、一緒に遊ぶことでお子さまの支援につなげます。

遊びの中でお子様一人ひとりの特性を多角的に理解し、「できた!」「やってみたい!」という気持ちを大切に育てながら、作業療法士と保育士の確かな専門知識と経験で成長をサポートしています。

遊具を使った楽しい感覚運動遊び

ブランコや遊具を使った楽しい活動を通じて、お子様の「見る」「触れる」「動く」といった感覚がうまく働き合うよう支援します。これらの感覚運動の発達は、姿勢を保つ力や物を上手に使う力、集中力など、学習や生活の大切な土台となります。

えんりっちにはたくさんの遊具があり、多様な遊び方を通じて、姿勢を保つ力やバランス、協調運動、コミュニケーションといった生活や学習の土台と力が育っていきます。

安心して任せられる根拠のある療育

お子様の「なぜ」を丁寧に紐解き、ひとつずつ「できた」を積み上げます。

お子さんの困った行動、理由がわからず困っていませんか?

お子さんを褒めてみたり、注意してみたりいろいろしたけどお子さんの行動が変わらないということはよくあります。それは行動の理由と大人の対応が一致していないから。

えんりっちでは支援をするときに「なぜ?」を大事にしています。お子様の行動を分析し、理由を探ることで、根拠のある支援へとつながり、成長につながります。

分析では、保護者の方からの聞き取り、お子さんの行動の観察、客観的な検査といった方法があり、必要に応じて使い分けています。

生活の様子や困りごとについての詳しい聞き取り

まずは、保護者の方から日常生活での様子を丁寧にうかがいます。園や学校での様子、ご家庭での過ごし方など、生活全体を通して「できること・苦手なこと」「気になる行動」「生活で困っている場面」などを共有いただき、困りごとの背景にある“理由”を一緒に考えていきます。

遊びを通じた自然な様子の観察

お子様が楽しく遊ぶ様子を通して、運動の特徴、コミュニケーションの取り方、遊具の使い方、興味の向け方など、支援の5領域に沿って観察を行います。

リラックスした環境の中で、“その子らしさ”が自然に出るように関わることを大切にしています。

必要に応じた発達・感覚・学習に関する専門的な検査

より詳しく分析が必要な場合には、発達や感覚・学習に関する検査を行うこともあります。

検査によって、お子さまの得意・不得意やつまずきの理由がより明確になることで、支援の方向性やアプローチを見つけやすくなります。

※すべてのお子さまに検査を行うわけではなく、観察や聞き取りだけで十分な場合も多くあります。

作業療法士と保育士のコラボで創る「遊び」

多職種だから実現する、子どもが熱中し

自分を自分で成長させる魅力的な遊び

こどもは遊びの天才です。

様々なことを遊びにしながら興味を広げ、勝手にチャレンジを見つけ、遊びを通して人とつながります。そんな遊びが発達の栄養です。

子どもたちがしっかりと遊べるように、えんりっちでは、作業療法士による専門的な視点・分析と、保育士によるあたたかく創造的な関わり方を組み合わせ、「魅力的で、意味のある」支援を届けています。

作業療法士による専門的な視点と分析

作業療法士は、感覚統合理論や発達の道筋を基に、遊びの意味を専門的な視点から分析することが得意です。

遊びを通じた楽しい活動の中で、姿勢や運動、感覚、コミュニケーションの発達を支援し、生活や学習の土台となる力を育んでいきます。

保育士の【遊びをつくる】と【こころを育てる】ちから

子どもが「やってみたい!」と思えるやる気を引き出す関わり方や、思わず夢中になる遊びの工夫は保育士の得意分野。子どものモチベーションを引き出しながら、楽しさの中に支援のねらいをしっかりと織り込んでいきます。

週1回の研修と振り返りで高める支援の質

職員全員が参加する週1回の研修を実施し、現場の支援の質を継続的に確認・共有しています。

支援内容や子どもの様子について専門的な視点で振り返る機会や、その週の支援について共有する時間を持つことで、チームとしての支援のクオリティを日々高めることを目指しています。

早期療育から就学まで、保護者と一緒に考える支援を。

お子さまの育ちに不安を感じたとき、ひとりで悩まず、まずは一緒に見つめていくことから。

えんりっちでは、お子さまの成長を支えると同時に、保護者の方が「うちの子らしさ」を深く理解し、自信を持って関わっていけるようなサポートを大切にしています。

日々のちょっとした困りごと、就学への不安、育児の迷い…。

そういった思いを一人で抱えずに済むよう、通所の中で自然に相談や対話の時間を持ちながら、保護者の方と一緒に歩んでいきます。

一緒に通うことで深まる「わが子への理解」

えんりっちでは送迎は行わず、お子さまと一緒に通所していただくことで、その子の「得意」「苦手」や、変化のきっかけとなる場面を一緒に見つめていきます。

また、療育中や療育後にもご相談を受け付けていますので、育児の悩みや日常の困りごとなどいつでもお気軽にお話しいただけます。

就学に向けて、一緒に考える進路と配慮

お子さまにとって“ちょうどいい環境”は、早いうちから関わっていくことで、少しずつ見えてくるものです。

えんりっちでは、通所を通じてお子さまの特性や育ちのペースをじっくり見つめながら、「どんな場所なら安心して過ごせるか」「どんな配慮があればその子らしく学べるか」を保護者の方と一緒に考えていきます。

スムーズな移行に向けた環境づくり

えんりっちでは就学前の検討や準備も保護者の方とじっくり一緒に進めていきます。必要に応じて園や学校との連携・訪問支援も行い、入学後も安心して過ごせるような環境づくりを一緒に整えていきます。

無理なく、お子さまのペースで新しい環境に慣れていけるような関わりを大切にしています。

保育所等訪問による環境支援

地域のなかで、子どもが安心できる場をひとつずつ増やしていくために。

えんりっちでは、通所の中だけでなく、子どもが過ごすすべての場所で安心して自分らしくいられることを目指しています。

そのために、保育園・幼稚園・小学校などと連携し、必要に応じて保育所等訪問支援を行っています。

こうした支援を通じて、子ども自身が安心できる環境が少しずつ広がっていくことを大切にしています。

子どもが過ごす場所すべてを「安心できる環境」に

茨木市内で限られた施設しか実施していない保育所等訪問支援を積極的に取り組み、「子どもが安心して過ごせる場所」をひとつずつ増やしていけるよう、地域とつながる支援を大切にしています。

えんりっちでは、お子さまが過ごす園や学校での様子にも目を向け、通所以外の場でも“その子らしさ”が守られるような支援を行っています。

専門職が園や学校に訪問して関わりをサポート

必要に応じて、作業療法士などの専門職が保育園・幼稚園・小学校に訪問し、現場の先生方と一緒に関わり方や配慮の工夫を検討します。

「どんな姿勢だと集中しやすいか」「音や光の刺激への配慮」など、一見伝わりにくい困りごとにも、専門的な視点から対応します。

保護者・支援者・地域がつながる安心感

訪問支援を通じて、保護者の方・えんりっちのスタッフ・現場の先生方がつながることで、「みんなで見守っている」安心感が生まれ、場所が違っても一貫した支援が実現できます。

保護者の方には支援内容を共有しながら、一緒に環境づくりを進めていきます。

児童発達支援の3つの柱

子どもの可能性を育む

総合的な支援

子どもたちの成長は、単に「できること」を増やすことだけでは実現できません。

自分らしさを大切にされ、家族に見守られ、地域の中で安心して過ごすこと。

そのひとつひとつが揃って、ようやく“その子らしい育ち”が始まります。

- 本人への直接的な支援

- ご家族との協働

- 地域社会との連携

この3つの要素が調和することを大切にしています。

この考え方は、医療・福祉の現場での経験や、2024年の厚労省ガイドラインにも支援の基本的な枠組みとして示されているものですが、私たちにとっては制度上の要件ではなく、“子どもを支えるうえで欠かせない視点”として日々の支援の中に根づいています。

「この子の育ちを、一緒に喜び合えるように」

「家庭でも、地域でも、その子らしくいられるように」

そんな想いを込めて、私たちはこの3つの柱を軸に、子どもたち一人ひとりの豊かな成長を支えています。

本人支援

お子さま一人ひとりの「得意」や「難しさ」を丁寧に見つめ、その子に合った方法で、できることを少しずつ増やしていく支援です。

無理に「普通」に合わせるのではなく、「その子らしさ」を尊重しながら、将来につながる力を育んでいきます。

家族支援

お子さまの育ちに関わるなかで、保護者の方が安心して、前向きに関われることも大切な支援だと考えています。

通所の中でお子さまの姿を一緒に見守り、ちょっとした相談や迷いごとも共有しながら、「家でもやってみようかな」が見つかるような関係づくりを大切にしています。

移行支援・地域支援

子どもが育っていくのは、家庭や事業所だけではありません。

園や学校、地域の人との関わりのなかで、「どこでも安心して過ごせる」ことが、子どもの自信にもつながります。

専門職が外部と連携しながら、子どもが“ひとりの存在として大切にされる場”を広げていけるよう、支援しています。

この3つの柱をもとに、えんりっちは子どもとご家族、そして地域に寄り添う支援を届けています。

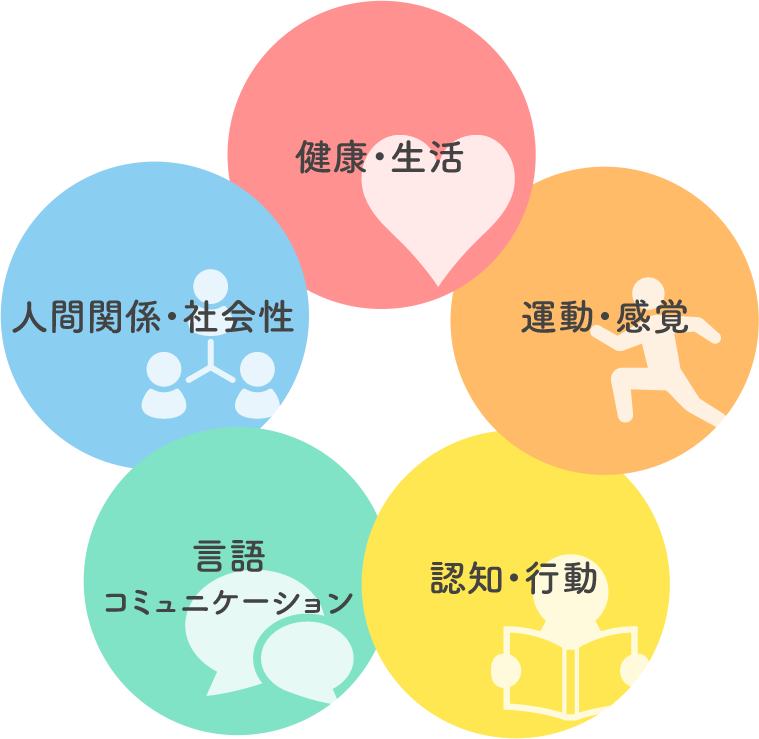

発達を支える、5つの領域

えんりっちでは、子どもたちの育ちを支えるうえで、

「健康・生活」「感覚・運動」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」という5つの視点(発達領域)をもとに、支援計画を立ててきました。

ある特定の能力や活動に限定せず、“その子をまるごと見る”ことは発達支援を行う上で基本的かつ重要な視点です。

2024年、この5領域が制度として正式に位置づけられ、個別支援計画の作成や支援プログラムの公表において、事業所が守るべき“支援の柱”として明文化されました。

えんりっちでは、そうした制度の枠を超えて、“子どもを見る目の土台”として、この5領域を大切にしています。

※参考リンク:令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定の概要PDF(厚生労働省)

健康・生活:生活のリズムと「自分でできた!」を育てる

えんりっちでは、登所時の身支度や活動の中で、手洗い・トイレ・荷物の準備などの生活動作の自立を支援しています。

単に“やり方”を教えるのではなく、「自分でできた!」という達成感や自信につながるように、遊びの中に取り入れたり、視覚的な手がかりや環境の工夫を通じて、その子に合ったペースで少しずつ育てていきます。

運動・感覚:学びや動きの“土台”を育てるあそび

子どもが安心して活動し、自分の体を思うように動かせるようになるには、感覚の受け取り方や、体の使い方に合わせた支援が必要です。

えんりっちでは、ブランコやトランポリン、ボルダリングなどの遊びを通して、姿勢・バランス・協調運動といった“体の土台”を楽しく育てています。

また、感覚の敏感さや反応の仕方に合わせて、安心して取り組める環境や関わり方を工夫しています。

認知・行動:考える力と行動の切り替えを支える

集中力や記憶、順序立てて考える力、柔軟に気持ちを切り替える力など、“学ぶ・生活する・人と関わる”ための土台となる力は、子どもによって育ち方に違いがあります。

なかには、「やることはわかっていても動けない」「急な予定変更でパニックになる」など、考え方や行動の切り替えに難しさを感じる子もいます。

えんりっちでは、視覚的な見通しや環境の工夫を通して、一人ひとりの認知の特性に合わせた関わり方で、落ち着いて考え、行動できるよう支援しています。

言語・コミュニケーション:自分の伝えたい気持ちを届け、理解する力を育む

言葉は、思っていることや気持ちを伝えるだけでなく、「考える」「わかる」「人と関わる」ための大切な力です。

えんりっちでは、音声だけでなく、視線・ジェスチャー・カードなど、その子に合った“伝え方”を大切にしながら、「伝わった」「わかってもらえた」経験を重ねていきます。

「自分の気持ちを安心して表現できる」ことが、人とつながる力や自己肯定感の育ちにもつながっていきます。

人間関係・社会性:安心できるつながりから、社会で生きる力へ

社会の中で人と関わる力は、“安心できる大人”との信頼関係を土台に育っていきます。

えんりっちでは、まずその子が安心して自分の気持ちを表現できる関係性を大切にしながら、遊びや活動を通して、他の子どもとのやりとり・集団での過ごし方・ルールの理解などを少しずつ経験していきます。

順番を待つ、貸し借りをする、一緒に遊ぶ――

そんな「つながる経験」を重ねることで、社会の中で自分らしく生きていく力が育っていきます。

お気軽にお問い合わせください。

えんりっちでは、「自分らしく、安心して育つこと」を支えるために、支援の考え方や方針も、できるだけ丁寧にお伝えするようにしています。

もっと具体的に知りたい方へ向けて、支援プログラム全体の構成や考え方をまとめた資料もご覧いただけます。

また、「うちの子の場合はどうかな?」「ちょっと見学してみたい」と感じた方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

会社概要・アクセス

| 事業者 | EnRich合同会社 |

| 代表者 | 中川 瑛三 |

| 所在地 | 大阪府茨木市南安威2丁目6-20 田中ビル2階東 |

| 電話番号 | 072-665-4343 |

| FAX | 072-665-4342 |